第11回例会では、「食」×「スポーツ」に関連する3件の事例発表を通じて、ゴールデン・スポーツイヤーズに向けて、選手や観戦・観光客に対して、どのように食を提供していけるのかを考える機会としました。

| テーマ | 「食」×「スポーツ」 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年2月12日(火)16:00~18:00 |

| 場 所 | 神戸商工会議所3階「役員会議室」 |

| 内 容 | 1.「する人・見る人への勝負メシ」 |

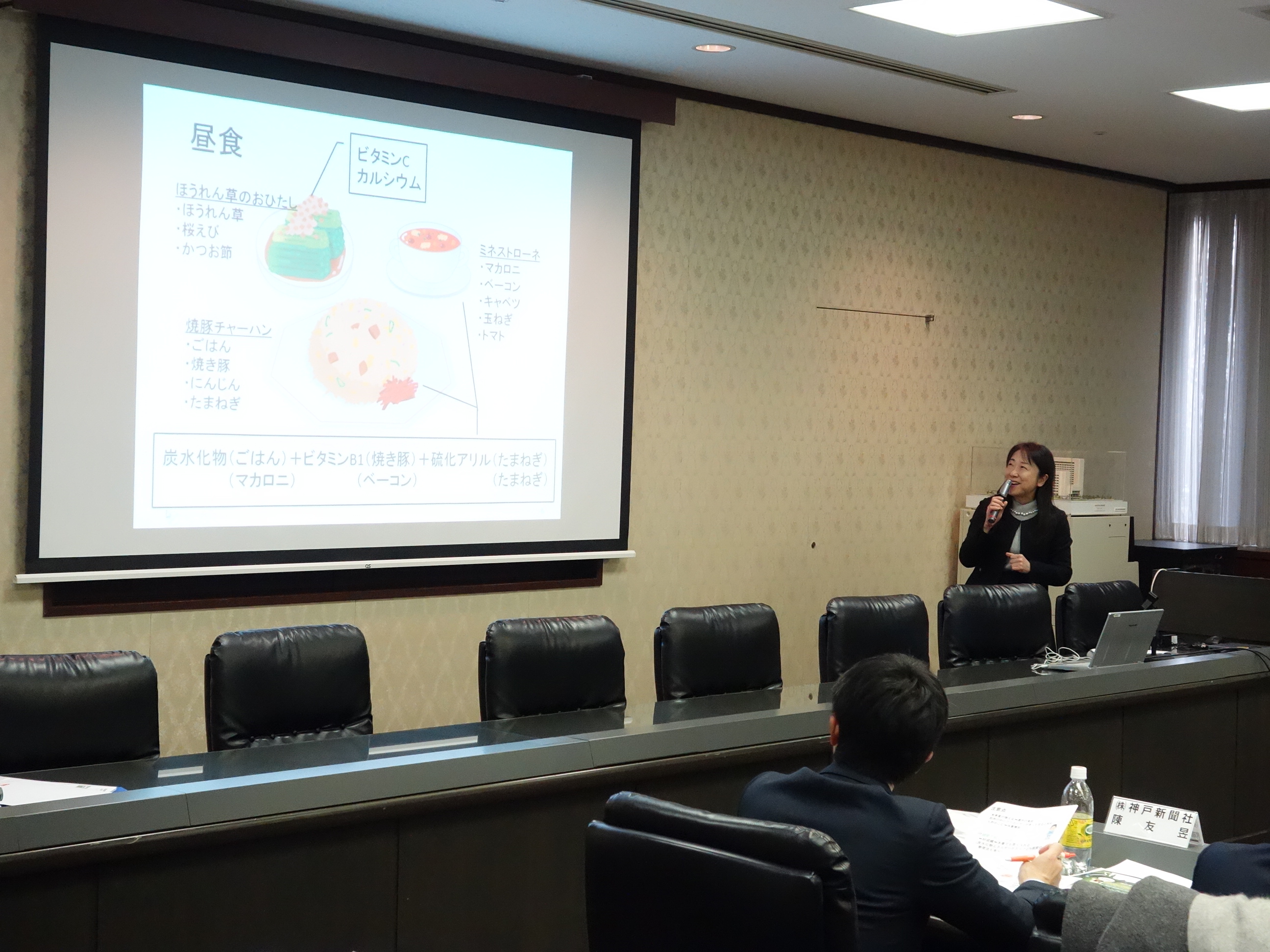

【神戸女子大学 坂元准教授】アスリート向けの食事のとり方や内容、食べるタイミング等を説明し、「スポーツをする人だけでなく、見る人にも食の重要性を理解してもらい、実践することで、全力での応援へと繋げてほしい」と強調した。

【エームサービス 岩屋氏】プロスポーツチームやトレーニング施設での栄養指導の実績を紹介し、「国際大会の開催を控え、今後も需要が伸びてくることが想定されるので、引き続きアスリートサポートに取り組んでいきたい」と話した。

【メリケンヘッドクォーターズ 入舩氏】「鹿肉は牛肉と比較してカロリーや脂質が低く、鉄分が多く含まれているため、アスリート向けの食材として適している」と紹介し、今後一般の方も含めてもっと流通を広げていきたいと語った。

第10回例会は、懇話会活動を広く知っていただくため、初めてオープン形式で開催。「神戸マラソン」や「企業交流運動会 in KOBE」の調査結果や参加企業の事例発表等を通じて、スポーツイベントを活用した地域や社内の活性化について考えました。

| テーマ | 「スポーツイベント」×「活性化」~地域活性化と社内活性化を考える~ |

|---|---|

| 日 時 | 平成30年12月11日(火)16:00~18:00、18:00~19:30(参加者交流会) |

| 場 所 | 神戸商工会議所3階 「神商ホールA」(例会) 「第3会議室」(交流会) |

| 内 容 | 1.「神戸マラソンと企業交流運動会 in KOBEを通じたイベント効果の検証」 |

〔流通科学大学 山口准教授〕神戸マラソンの調査研究結果から、「もっと地域を巻き込み、地域から愛されるイベントにした方が良い」と提案。また企業交流運動会は、全体として評価は高いとしたうえで、もっと他社との交流促進につながる仕掛けが必要と指摘した。

〔フェリシモ 東氏〕企業交流運動会が社内活性化に役立った理由について、「運動会という誰もが経験済のものであったこと、ノエビアスタジアムが会場であったこと」などを紹介。次の展開として、地元企業を企画段階から巻き込み、内容をさらに充実させてはどうかと提案があった。

〔アシックス 鷲野氏〕企業交流運動会、企業交流リレーマラソンに参加した社員からは、「Tシャツを揃えて参加したことで社員同士の交流が深まった」と紹介。また、他社との交流を促進・継続させる仕掛けを行うことで、ビジネスへの発展や地域活性化につながるのではないかと述べた。

〔ロック・フィールド 正戸氏〕神戸マラソン前夜のカーボローディングパーティやヴィッセル神戸プレミアム席でのケータリングについて紹介。「スポーツと食が融合することでコミュニケーションが活発になり、食の大きな可能性を感じている」と語った。

ディスカッションでは、山口代表世話人をコーディネーターに、スポーツイベントを地域・社内の活性化に役立てる方策等について、各事例発表者が自身のマラソン大会出場に基づく体験談を交え、意見交換を行った。

交流会では、日本酒で乾杯の後、ロック・フィールドより提供していただいた特別メニューやイニエスタワインを楽しみながら、活発な交流が行われた。

第9回例会では、4×100mリレーナショナルチームや神戸製鋼コベルコスティーラーズの事例発表とチームビルディングの体験を通じて、スポーツを活用した組織づくりやチーム力の醸成について考えました。

| テーマ | 「スポーツ」×「チームビルディング」~スポーツを活用した組織づくりやチーム力強化を考える |

|---|---|

| 日 時 | 平成30年11月13日(火)16:00~18:00 |

| 場 所 | アリストンホテル神戸2F「バレンシア」 |

| 内 容 | 1.「4×100mリレーナショナルチームから学ぶ目的達成に向けた組織作りの考え方」 |

| 参加者 | 36名 |

今回の司会は神戸スポーツ産業懇話会の世話人で流通科学大学人間福祉学部の山口准教授が担当。

関西学院大学の林教授は、4×100mリレーナショナルチームの強さについて、「個々の選手のタイムでは他チームに負けているが、チーム力・組織力を高めることでバトンパスの技術を磨きメダル獲得という結果を残した」と紹介。「企業においても、個人の集合体でなく1つの生命体として捉えてチーム力を高めることが、目標達成に向けた組織づくりに繋がる」と強調した。

神戸製鋼コベルコスティーラーズの福本チームディレクターは、チームビルディングの取り組みについて、「チーム・会社のレガシー(歴史、文化)を深く知ることでチームの愛着や愛情が強まり、それが各選手の自信やプライドとなった」と話し、「チームアイデンティティを追求することが結果としてチーム強化につながり、今期の好調を支えている」と紹介した。

大阪国際大学の高見教授は、チームビルディングの手法『イニシアティブゲーム』について、一人では困難な課題でもチームのメンバーそれぞれの能力を出し合うことで課題解決につながると紹介。

高見教授進行により、各グループに分かれて課題解決型アクティビティに取り組み、メンバー間で積極的にコミュニケーションを取りながら、実際にチームビルディングを体験した。